[도시경제채널 = 윤문용 기자] 서울 시내버스 정책을 둘러싸고 오세훈 서울시장과 정원오 성동구청장이 공개적으로 맞붙었다.

오 시장은 버스를 필수공익사업으로 지정해 파업 상황에서도 운행을 유지해야 한다고 주장한 반면, 정 구청장은 공공버스 확대를 통한 구조 개편이 근본 해법이라며 반박에 나섰다.

오세훈 시장은 5일 국회에서 열린 ‘시내버스 필수공익사업 법안 관련 토론회’에서 시내버스를 필수공익사업으로 지정해야 한다고 강조했다.

그는 “어떤 제도 아래서든 시민의 일상을 지킬 안전장치가 필요하다”며 “파업권을 부정하는 것이 아니라 시민 이동권을 함께 보장하자는 취지”라고 밝혔다.

오 시장은 최근 시내버스 파업으로 출퇴근길 혼란이 빚어진 점을 언급하며, 도시철도와 달리 시내버스는 전면 파업이 가능한 구조적 공백이 있다고 지적했다.

특히 “버스 파업의 피해는 고스란히 어르신 등 교통약자에게 돌아간다”며 제도 개선 필요성을 거듭 강조했다.

이날 오 시장은 공공버스 확대를 주장한 정원오 성동구청장의 제안도 정면 비판했다.

그는 “전체 버스를 공영제로 전환하면 2023년 기준 2조1000억 원 이상의 추가 재정이 필요하다”며 “한 자치구에서 10대 남짓 운영한 경험으로 7000대가 넘는 서울 전체에 적용하자는 것은 깊은 연구가 결여된 즉흥적 제안”이라고 말했다.

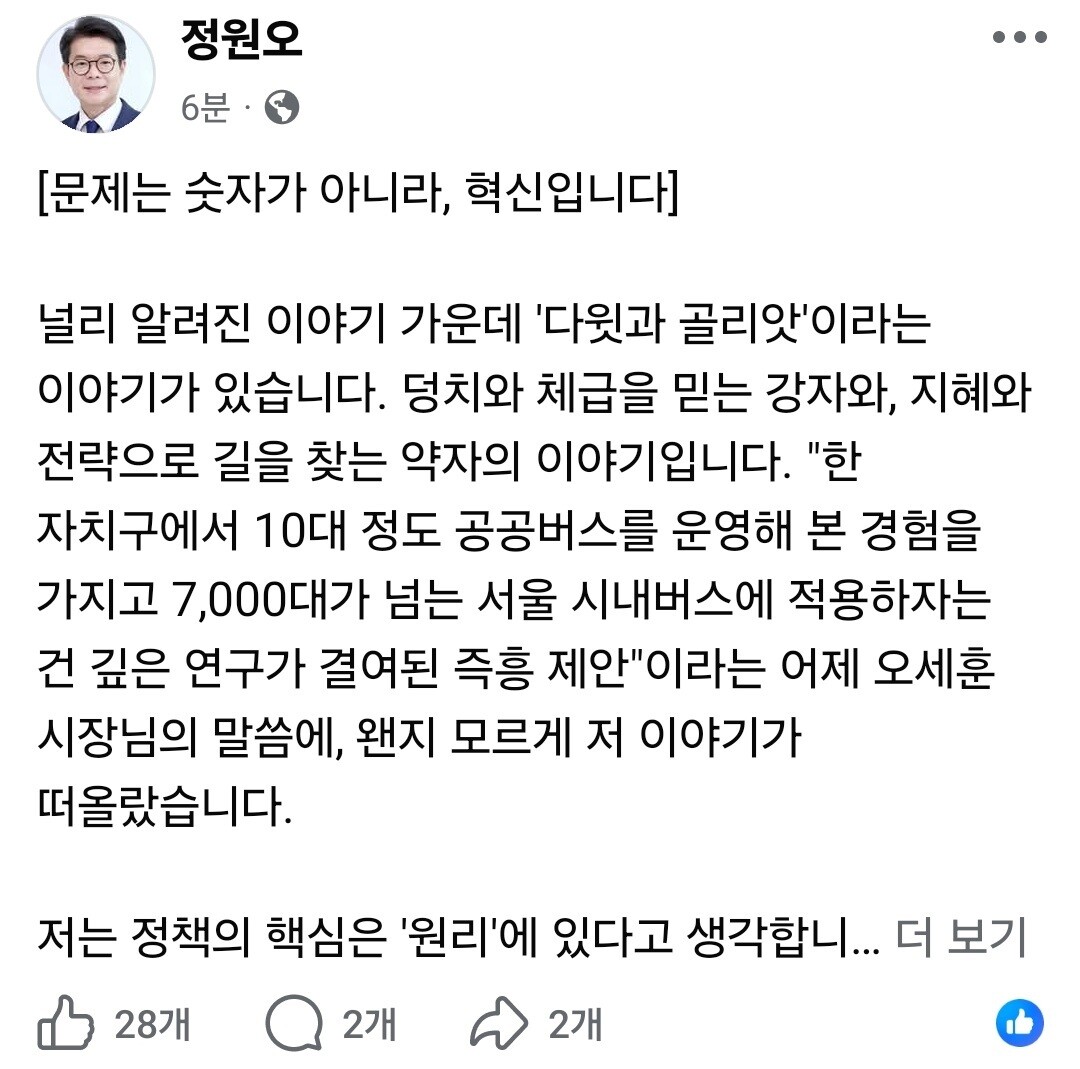

이에 대해 정원오 구청장은 6일 페이스북을 통해 즉각 반박에 나섰다.

정 구청장은 “정책의 핵심은 숫자가 아니라 원리와 검증”이라며, 성동구에서 운영 중인 ‘성공버스’ 사례를 들어 교통 소외지역을 공공이 책임지는 방식이 실제 성과를 냈다고 주장했다.

정 구청장은 성공버스가 도입 14개월 만에 누적 이용자 38만 명을 기록했고, 이용 만족도와 재이용 의향도 높았다고 밝혔다.

그는 “작게 시작해 검증하고 확장하는 것이 혁신”이라며, 오 시장의 비판을 ‘덩치 논리’에 불과하다고 맞받았다.

정 구청장은 또 오 시장이 제시한 필수공익사업 지정 방안에 대해 “갈등을 덮을 수는 있어도 준공영제

의 구조적 문제를 해결하지는 못한다”며 표준운송원가 산정 방식과 노선 구조 개편 등 근본적인 손질이 필요하다고 주장했다.

한편 서울시는 국회와 협력해 시내버스를 필수공익사업으로 지정하는 법 개정을 추진 중이다.

버스 파업 재발 방지와 이동권 보장을 둘러싼 논의가 이어지는 가운데, 서울시 대중교통의 미래를 놓고 오 시장과 정 구청장 간 정책 대립은 6.3 지방선거까지 계속될 전망이다.

[저작권자ⓒ 도시경제채널. 무단전재-재배포 금지]