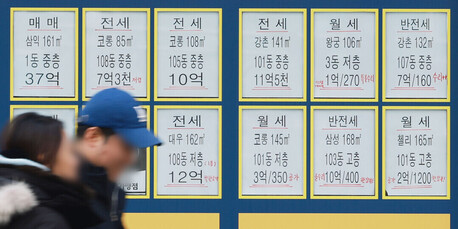

수도권 계약 10곳 중 3곳 보증 불가

임대인단체 “정부, 비아파트 임대인 희생양 삼아”

[도시경제채널 = 도시경제채널] 정부의 전세대출 보증 규제 강화가 빌라 전세 시장 전반을 뒤흔들고 있다.

29일 업계에 따르면 지난 21일 한국임대인연합이 주최한 기자회견에서 공개된 임대사업자 A씨 사례는 현장의 위기를 단적으로 보여줬다.

수도권 지하철 역세권에 원룸 16실을 보유한 A씨는 6억원 대출을 안고 7년간 단 한 차례의 보증금 반환 사고 없이 임대사업을 이어왔다.

그러나 지난 28일부터 한국주택금융공사(HF)가 전세대출 보증 심사에 ‘126%룰’을 적용하면서 당장 3억원 이상을 마련해야 하는 상황에 몰렸다. 선순위 채권과 임차보증금을 합산해 공시가격의 126%를 넘으면 보증이 불가능해져 세입자도 대출을 받을 수 없고 임대인도 신규 계약을 맺기 어려운 구조로 바뀐 것이다.

문제의 126%룰은 원래 주택도시보증공사(HUG)가 빌라 전세금 반환 보증에 적용하던 기준이다.

HUG는 빌라의 경우 공시가격의 140%까지 가격을 인정하되 담보인정비율은 90%까지만 허용한다. 이번에 HF가 이를 전세대출 보증에도 동일하게 적용하면서 사실상 시장 전반에 ‘보증 절벽’이 생겼다.

기존에는 선순위 담보대출이 있더라도 전세금만 집값의 100% 이내라면 보증이 가능했지만, 이제는 선순위 대출과 전세금을 합쳐 집값의 90%를 초과하면 보증이 거절된다.

예컨대 집값이 3억원, 선순위 채권이 2억원인 경우 과거에는 전세금 2억원도 보증이 가능했지만 앞으로는 7000만원을 넘으면 불가능하다. 정상적인 거래조차 금융권 보증을 받지 못하게 되는 셈이다.

29일 업계 분석에 따르면 이번 규제는 시장 전반에 직접적인 타격을 주고 있다. 부동산 플랫폼 집토스에 따르면 2023년 하반기 수도권 연립·다세대 전세 계약의 27.3%가 HF 새 기준을 초과했다.

이는 10곳 중 3곳에서 세입자가 전세대출 보증을 받지 못한다는 의미다. 특히 빌라 전세시장은 그동안 HUG 보증 문턱이 높아 HF 보증에 의존해왔는데, 이 길마저 막히면서 보증금 미반환 사태가 재현될 수 있다는 전망이 확산된다.

실제 현장에서는 “빠르면 올가을부터 빌라 임대 건물이 줄줄이 경매로 넘어갈 것”이라는 우려가 쏟아지고 있다.

전세사기를 막겠다는 명분이 오히려 성실히 운영해온 임대인까지 몰락시키는 독소 규제로 작용한다는 지적이다.

임대인단체는 강하게 반발하고 있다. 한국임대인연합은 지난 25일 성명을 통해 “정부와 보증기관이 비아파트 임대인을 희생양 삼아 시장 신뢰를 더 무너뜨리고 있다”고 비판했고, 이튿날 여의도 민주당사 앞에서 1박2일 철야 집회를 열며 대책 마련을 촉구했다.

임대인들은 특히 6·27 부동산 대책 이후 이어진 대출 규제와 보증 축소가 전세 공급 자체를 붕괴시키고 있다고 지적한다. 실제로 정부는 주택담보대출 한도를 줄였고, 임대인이 받을 수 있는 전세 퇴거자금 대출 한도를 1억원으로 제한했으며, HUG 보증 비율도 80%로 축소했다.

정책자금대출 전세한도 역시 기존 2억원에서 1억5000만원으로 줄어 임대인들의 유동성이 급격히 악화됐다. 그 결과 신규 세입자를 들이려면 기존 보증금을 돌려줘야 하는데, 자금 여력이 사라져 결국 보증금 미반환 사태로 이어질 수밖에 없다는 경고가 이어지고 있다.

업계 관계자는 “빌라 전세시장은 그동안 전세사기 온상으로 지목돼 규제 필요성은 인정되지만, 지금처럼 일률적인 잣대는 성실히 운영해온 임대인까지 벼랑 끝으로 내몬다”며 “결국 임대인과 세입자 모두 피해자가 되고 시장 불안은 더 커질 것”이라고 지적했다. 임대인단체 역시 “정부가 전세사기 방지를 명분으로 내세웠지만 실제로는 전세시장 붕괴를 자초하는 독(毒) 규제”라며 강도 높은 비판을 이어갔다.

[저작권자ⓒ 도시경제채널. 무단전재-재배포 금지]