정책 지원 끊긴 틈새, “할인 행사”라는 시장 냉소 확산

청년안심주택이 보증금 미반환과 PF 금리 부담으로 사실상 올스톱 위기에 몰리며, 역세권 단지를 둘러싸고 금융사들의 ‘헐값 매물 사냥’을 시작했다.

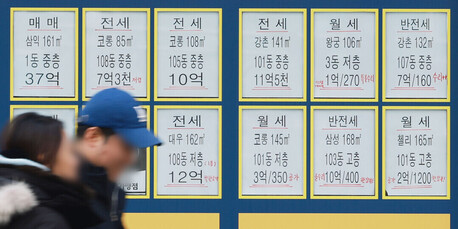

청년안심주택 사업이 파산 위기에 직면했다. 보증보험 가입이 막히고 PF 이자율이 치솟으면서 사업자들이 버티지 못하고 건물 매각을 검토하는 사례가 잇따르고 있다. 한때 청년 주거 안정 대책의 핵심으로 꼽히던 청년안심주택이 ‘헐값 매물’로 전락하는 아이러니한 상황이다.

◆ 정책 지원 끊기자 무너진 사업 구조

15일 서울시와 금융권 등에 따르면 올해 청년안심주택 신규 인허가는 단 한 건도 없었다. 당초 2년 내 착공 예정이던 2만 가구 사업도 멈춰섰다. 기존 사업장에서는 보증금 미반환 사태가 불거지며 임차인 피해가 현실화됐다. 보증보험 미가입으로 신뢰가 무너졌고, PF 금리 급등은 사업자의 숨통을 더 조였다.

사당역 인근 단지 ‘코브’의 경우 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용이 매입을 검토하는 것으로 알려졌다. 이지스운용이 실제 인수에 나설 경우 보증보험 가입이 의무화돼 문제 해결의 ‘구원투수’가 될 수 있다는 기대감도 나온다. 그러나 업계 시각은 냉정하다. “헐값 매물 사냥”이라는 말이 돌 정도로 시장은 위기를 ‘기회’로 보고 있다.

◆ 역세권 입지, 금융사들의 계산법

청년안심주택은 대부분 역세권에 자리잡고 있다. 용적률 완화, 용도지역 상향 등 정책적 인센티브까지 더해져 매각가 대비 분양전환 시 수익성이 높다. 금융사 입장에서는 임대수익으로 버티다가 의무임대기간 종료 후 분양으로 이익을 극대화할 수 있는 구조다. 특히 이미 착공한 단지들은 사업 기간이 3~4년 지나 임대의무 만료까지 남은 기간이 짧다는 점도 매력 요인이다.

문제는 원래 취지다. 중저소득 청년 주거 안정을 위해 도입된 제도가 시장 논리에 밀려 ‘할인 행사 매물’로 흘러가고 있다는 점이다. 결국 임차인은 불안에 내몰리고, 사업자는 버티지 못해 손을 털며, 자금력 있는 금융사만 웃게 되는 구조가 형성되는 셈이다.

서울시 관계자는 “임대인도, 임차인도 구조적으로 불안정한 상황”이라며 “임대의무기간 이후 분양 가능성조차 확신하기 어렵다는 점에서 사업자들이 매각을 택하는 경우가 늘고 있다”고 설명했다.

[저작권자ⓒ 도시경제채널. 무단전재-재배포 금지]